「お金が貯まらない」

「将来が不安で、投資を始めたいけど動けない」

「節約しても全然お金が残らない」

こんな悩み、僕自身もずっと抱えていました。

僕は高卒の普通の会社員で、年収も600万円前後と決して高くありません。35歳、妻と子供2人の4人家族で、結婚してからはずっと僕一人が働く“片働き”の家庭です。

家計に余裕があるとは言えず、将来のことを考えると不安でいっぱいでした。

しかし、毎月5万円を無理なく貯金し、それを新NISAでコツコツ運用することで、着実に資産を増やすことができました。

地道に続けてきた結果、資産は1,000万円を超え、今は将来に対する不安もほとんどありません。

こちらは我が家の総資産です。

僕がやってきたのは、たったこれだけの流れです。

• 毎月かかる固定費の見直し

• 食費や遊興費などの変動費の調整

• 月3〜5万円のムダを削減

• 浮いたお金を、貯金と投資に自動で回す仕組みを作る

• 毎月コツコツ、新NISAでお金を育てる

これは、特別な人にしかできないことではありません。

むしろ、僕のような普通の会社員でも、着実に資産1,000万円以上を目指せる再現性が高い方法です。

この記事では、僕が実践してきた「毎月5万円を貯金して資産形成する完全ロードマップ」を、誰でも再現できる形で詳しく解説しています。

早速ですが、これからあなたが取り組むのは、この5つのステップです。

STEP0|お金を貯める準備

STEP1|固定費の見直し(通信・保険・車など)

STEP2|変動費の見直し(食費・娯楽・お小遣いなど)

STEP3|仕組み化で“貯まる体質”をつくる

STEP4|新NISAで資産形成をスタート!

この5ステップを実践すれば、毎月5万円を投資に回せるようになります。

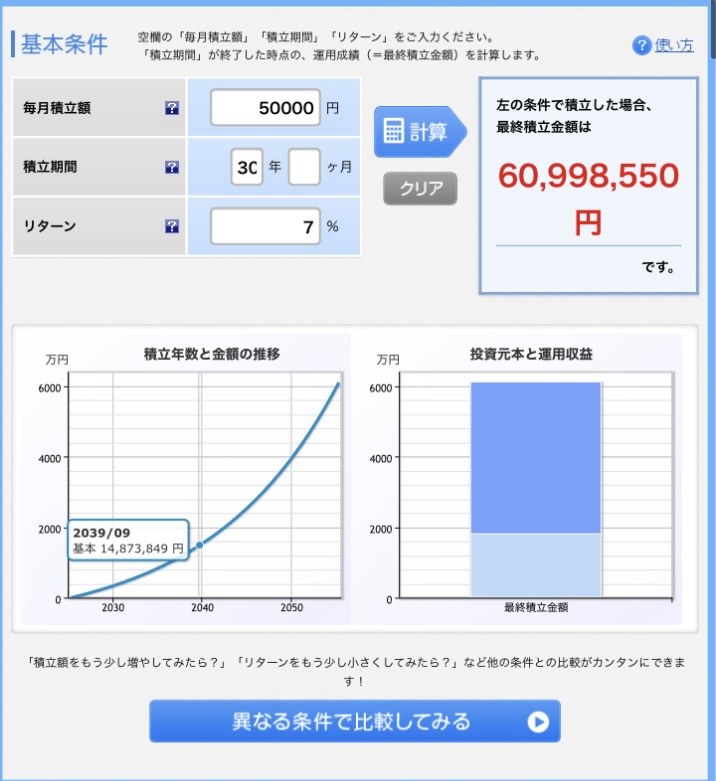

もし、この5万円を新NISAで毎月積み立てることができたら?

毎月5万円の積み立てを30年間コツコツ続けると、年利7%の場合、資産は約6,000万円にもなります。

これだけの資産があれば、子供の大学費用や老後資金の不安も大きく減らせます。

「本当にそんなに増えるの?」「リスクはないの?」と感じるかもしれませんが、これから紹介する「オルカン」や「S&P500」といった優良な投資信託を買えば現実的な数字です。

この先でその理由もわかりやすく解説しますので、安心して読み進めてください。

この順番通りに進めれば、あなたも「お金の不安」とお別れできるはずです。

収入アップに興味がある方へ: 新NISAで資産運用を始め、将来のお金の不安はなくなった。 だけど、今の暮らしをもっと楽にしたい、そんな方へ、 転職・副業・高配当株投資など、資産形成を加速させる方法も番外編としてこの記事にご用意しています。 まずは5ステップで土台を固めてから、ぜひチェックしてみてくださいね。

それでは、最初のステップ【準備編】から始めましょう!

Contents

【STEP0】お金を貯める準備

なぜ「準備」が必要なのか?最短ルートでゴールに辿り着くため

「月5万円を貯金したい」「資産運用を早く始めたい」

そう思ったら、必ずこの準備編からスタートしてください!

なぜなら、この順番で進めることが、月5万円を貯金する一番の近道だからです。

僕自身も、1から資産形成を始めるなら、必ずここから取りかかります。

もしこの準備を飛ばしてしまうと、

格安SIMやネット銀行、証券口座の申込み、アカウント管理でつまずきやすく、

最初の一歩で挫折してしまう可能性が高いからです。

たとえるなら、「装備なしで山に登るようなもの」。

• 地図がなければ道に迷って遠回りしてしまう

• 登山靴がなければ、足が痛くなって途中で進めなくなる

お金を貯める準備もこれと同じです。

準備ができていないと、家計の見直しや新NISAでの投資も、うまくいかず遠回りしてしまいます。

しっかり装備リストをそろえていきましょう。

必須項目!お金を貯めるための4つの装備リストはこちら

まずは、以下の4つだけ揃えればOK!

Gmailアカウント

楽天コンボorSBIコンボ

家計簿アプリマネーフォワードME

Googleスプレットシート

すべて無料で準備できる、あなたの「最強の資産形成装備」です。

それぞれ、どんな用途があるかを解説していきます。

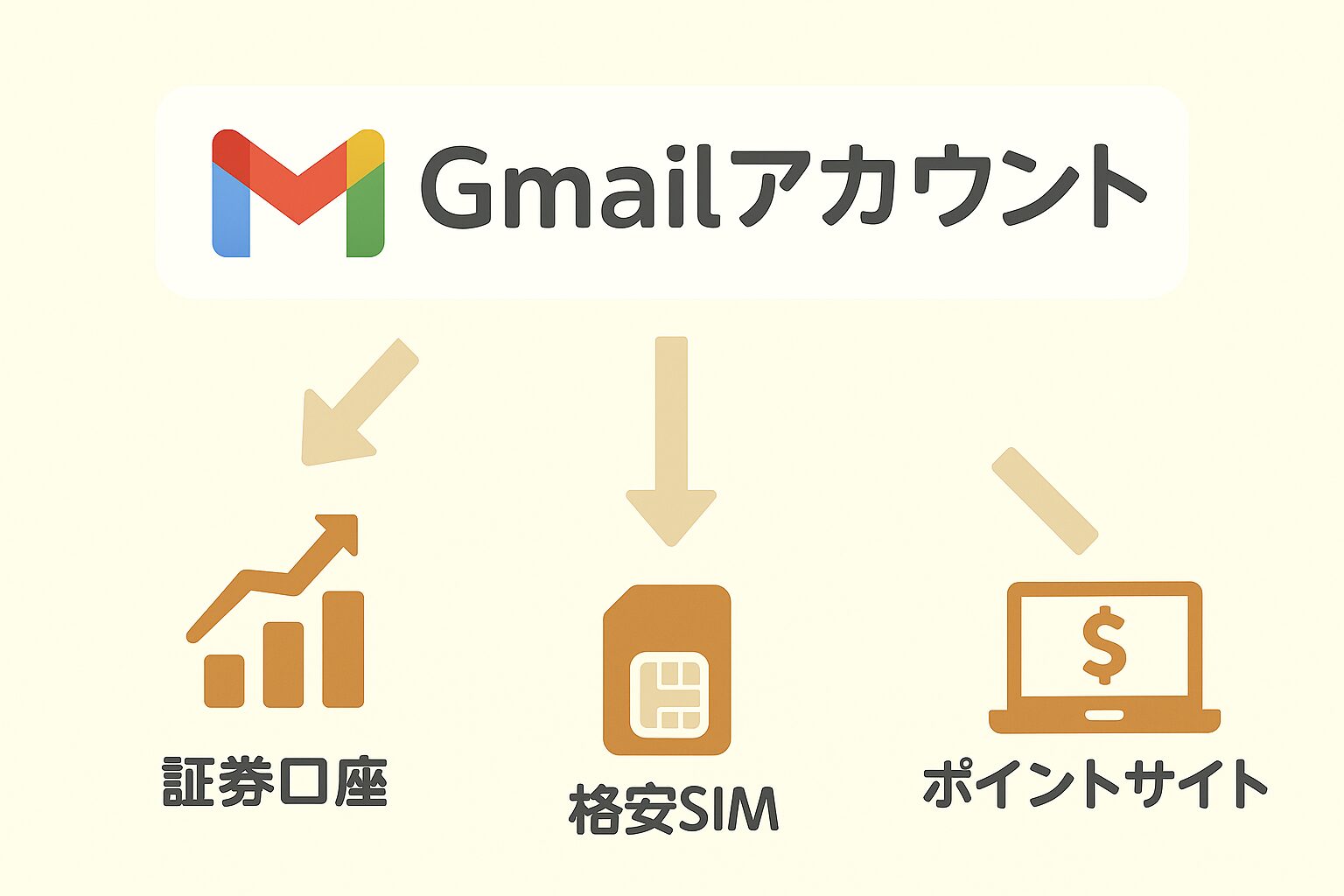

📧 1. Gmailアカウント

資産形成を始めると、以下のようなサービスでメール認証が必須になります。

証券口座の開設

ネット銀行の申し込み

格安SIMの契約

家計簿アプリの登録

これらのサービスで使うメールアドレスは、すべて共通で管理できるものが便利です。

そこでおすすめなのが「Gmailアカウント」です。

なぜGmailアカウントが必要なのか?

共通のメールアドレスとして使える

複数のサービスを同じメールアドレスで登録できるため、管理がラクキャリアメールはリスクがある

@docomoや@ezwebなどのキャリアメールは、スマホを乗り換えたり解約したりすると使えなくなる可能性があります。

→ その結果、大事な通知が届かず、手続きがストップするトラブルも。Gmailはずっと使える

スマホや回線を変えても同じアドレスを使い続けられるので安心です。セキュリティ面も安心

パスワードを忘れても復旧がしやすく、二段階認証などのセキュリティ機能も充実しています。

「面倒だな…」と思っている方へ

「たしかに必要そうだけど、Gmailアカウントを作るのはちょっと面倒…」と思うかもしれません。

ですが、実際はたった数分で誰でも簡単に作成できるので、最初の一歩としてぜひチャレンジしてみてください。

Gmailアカウントの作り方はこちら

→ [Gmailアカウントの作り方(初心者向け解説)]

Gmailアカウントの作成手順を、画像付きでわかりやすくまとめた記事をご用意しています。

迷わず進められるので、ぜひ参考にしてください。

🏦 2. 楽天コンボor SBIの資産形成コンボ(銀行+クレカ+証券)

資産形成をスムーズに始めるなら、

まず整えておきたいのが「楽天コンボ」か「SBIコンボ」の最強資産形成装備。

これは、銀行・証券・クレジットカードをセットで揃えることで、管理も投資もラクに、お得に進められる最強コンビです。

主なメリットは3つ

口座連携で資金移動・積立が簡単に設定できる

ポイント還元や手数料優遇がフル活用できる

投資・貯金・決済を一元管理できる

これだけ聞いても??となるかもしれませんね。

要は、最初に「楽天コンボ」か「SBIコンボ」を作ってしまえば、スマホから資産形成にまつわるすべてのことが、わずらわしさ0でできると思って頂ければOKです。

では、どちらのコンボがおすすめか?

個人的にはいまはSBIコンボがおすすめですが、以下が結論です。

支払いでお得にしたい人 → 楽天コンボ

貯金・投資をきっちり仕組み化したい人 → SBIコンボ

どちらも資産形成には十分な機能を備えているので、

まずは自分に合った方を1つ選んで始めてみましょう!

簡単な比較表も貼っておくので参考にしてくださいね。

| 比較項目 | 楽天コンボ | SBIコンボ |

|---|---|---|

| 証券口座の使いやすさ | ◎ 見やすく初心者にやさしい | △ やや見づらいが、慣れれば問題なし |

| 銀行の使い勝手 | ◯ 楽天証券連携で高金利に | ◎ 目的別口座で資産管理が超楽(最大10口座) |

| クレカのポイント | ◎ 楽天カード:どこでも1%還元 | ◯ 三井住友NL:特定店舗で高還元 |

どちらを選んでも損はしないので安心してくださいね!

👉 [楽天コンボとSBIコンボ、あなたに合うのはどっち?]

📱 3. 家計簿アプリ|見える化の最強ツールは「マネーフォワードME」

資産形成の第一歩は、「自分のお金の流れを把握すること」。

そのために、自動で“見える化”できる家計簿アプリが必須です。

僕がおすすめするのは、圧倒的に「マネーフォワードME」。

忙しい人でもラクに続けられて、資産管理が一気にレベルアップします。

✅ おすすめポイント(4つだけ覚えておけばOK)

銀行・クレカ・証券口座などを一括連携できる

→ 資産の全体像が“1画面”で見える。家計簿を自動で作ってくれる(手入力いらず)

→ カードや口座の履歴から、食費・光熱費などに自動分類!グラフで資産や支出の流れを見える化

→ 家計改善や資産の増減も直感的にチェック可能。とにかく手間が少なく、誰でも続けやすい

→ アプリ入れて連携するだけ、あとはほぼ自動更新!

💡補足:有料版はさらに便利

金融機関の連携数が無制限

過去データを長期で閲覧可

資産推移グラフや通知もパワーアップ

▶ 実は、マネーフォワード光(ネット回線)を契約すれば、有料版が無料で使える特典も!

僕もこの仕組みを使っていて、家計も資産も一元管理できてめちゃくちゃ快適です。

✅ まとめ

「手間なく続けられて、資産形成の土台になる」

それがマネーフォワードMEの最大の魅力です。

まずは無料版からスタートしてみて、

使いやすさを実感してから有料版や光回線の導入を検討すればOK!

🚨 まだマネーフォワードMEを導入していない方は、必ずこちらをチェック!

👉 【初心者でも3分でできる】マネーフォワードMEの始め方ガイドはこちら

この設定が済んでいないと、家計の仕組み化も、新NISAでの運用もスムーズに進みません。

必ず最初にチェックしておいてください!

📊 4. Googleスプレッドシート(必要なら)

Googleスプレットシートはクラウド上で使えるExcelのようなツールです。

スプレットシートの使い方は主に2つあります。

支出管理表

家計簿アプリで集計した年間支出を記入し、月々の生活費を見える化します。誕生日や母の日・父の日、クリスマス、車検などの出費も前もって準備できます。ライフプランシート

今後のライフイベントと必要な貯金額を具体的に書き出し、計画的に資金を用意できます。たとえば、子どもの入学式、車や家の購入資金なども事前に準備できます。

この2つを活用することで、突発的な支出にも慌てず対応でき、計画的な資産形成が可能になります。計画的な買い物をするからローンも組むこともなくなります。

少し面倒に感じる人は、あとで導入でもOKです。

• → Googleスプレッドシートを使った家計管理の基本

この4つの準備ができていれば、家計の見直しも、新NISAの運用も、挫折せずスムーズに進められます。

さあ、最短ルートでゴールを目指す準備は万端です!

次は、実際にお金を生み出すステップへ進んでいきましょう。

【STEP1】固定費の見直しで五万円節約する方法

僕は固定費の見直しだけで、月8万円以上を削減することができました。あなたも固定費を見直せば毎月の支出を大きく減らすことができます。

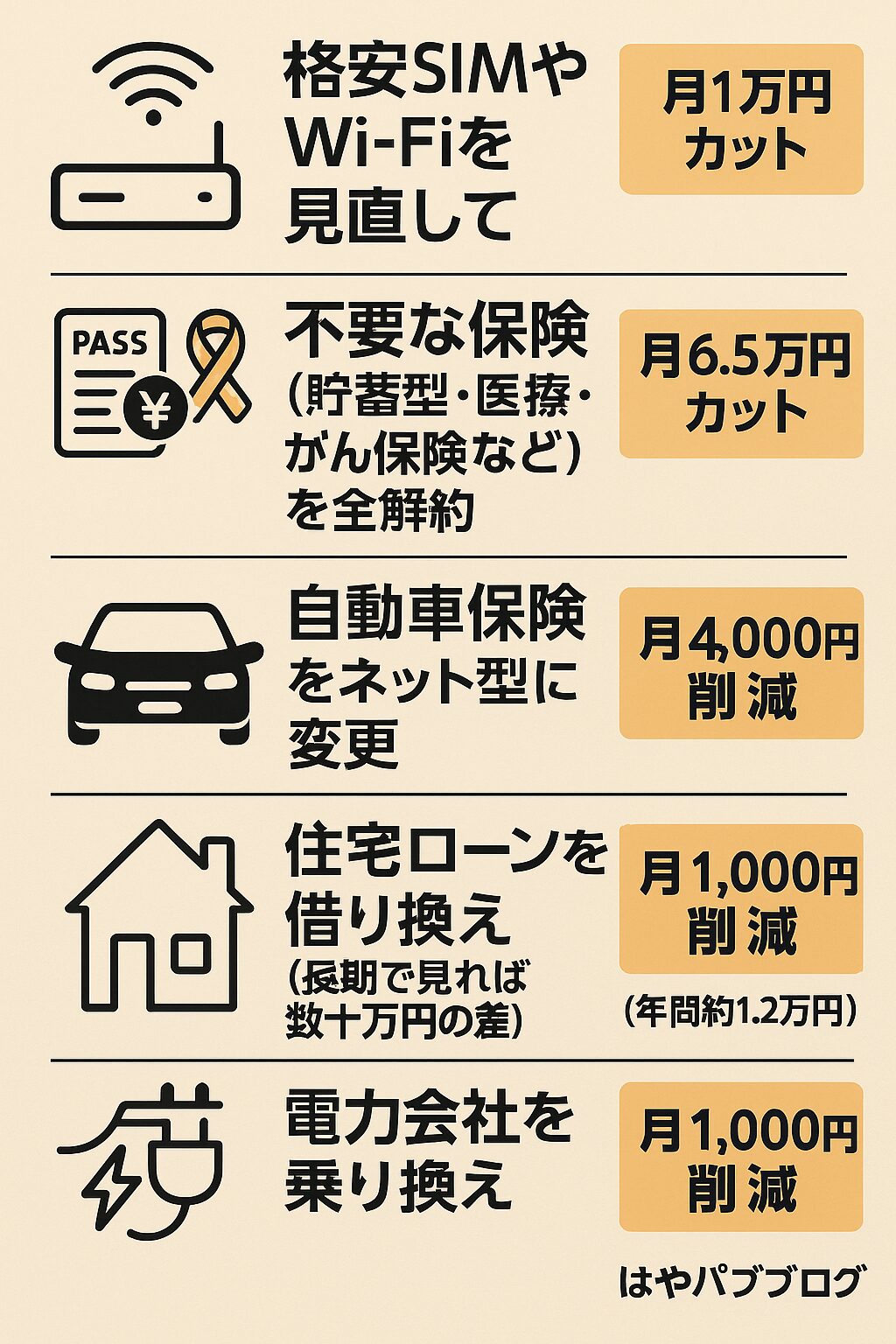

僕が削減した固定費をざっくり紹介

格安SIMやWi-Fiを見直して → 月1万円カット

不要な保険(貯蓄型・医療・がん保険など)を全解約 → 月6.5万円カット

自動車保険をネット型に変更 → 月4,000円削減

住宅ローンを借り換え → 月1,000円削減(長期で見れば数十万円の差)

電力会社を乗り換え → 月1,000円削減(年間約1.2万円)

たったのこれだけで、合計で月8万円以上もの固定費を削減できました。

でも、驚くかもしれませんが…

生活の満足度は、まったく下がっていません。

むしろ、ちゃんと見直してから生活の満足度は上がりました。

我慢を一切してないのに、支出が減り貯蓄と投資にお金を回せるようになり、浪費に使えるお金も増えたからです。

サブスクはアマプラだけでも充実してる

スマホは同じように使えて、通信費は半額以下

家はそのままで、住宅ローンだけ変えて軽くなった

保険は、掛け捨ての生命保険以外は解約。最低限の保証だけかけたら全然お金が減らなくなった。

車は残クレ返済してスッキリ

光熱費も、サービスを変えただけで快適さそのまま

節約はつらい・苦しいという思い込みをしていましたが、固定費を見直せばムリなく支出を減らせると学びました。

これから固定費見直しでやるべき6つのジャンルはこちら

| 項目 | 節約目安 | 解説記事リンク |

|---|---|---|

| サブスク | 月2,000円〜 | STEP1-1|サブスクの見直し |

| 通信費 | 月5,000円〜 | STEP1-2|通信費の見直し |

| 保険 | 月1〜6万円 | STEP1-3|保険の見直し |

| 住居費 | 月1,000円〜 | STEP1-4|住居費の見直し |

| 車 | ケース次第 | STEP1-5|車の固定費を見直す |

| 光熱費 | 月1,000円〜 | STEP1-6|光熱費の見直し |

それぞれの見直し方法を、誰でもわかるように、丁寧に、

この順番で解説していきます。

取り組みやすく効果が高いサブスクと通信費

見直す手間はかかるけど効果が一番高い保険

人によって効果はまちまちだけど節約幅の大きい住居費や車

爆発力はないけど生涯節約につながる光熱費

【STEP1-1】|サブスクの見直しで月2,000~5,000円の削減

“使ってないのに払い続けてるお金”ありませんか?

動画、音楽、本、○○プレミアム…

なんとなく契約して、なんとなく払い続けてるサブスクって意外と多いんです。

僕も以前は、ほとんど使ってないサービスに月5,000円以上ムダ払いしてました。

見直した結果5,000円もサブスク費を削減でき、現在使ってるのはアマプラだけ。

もちろん生活の満足度は変わってないです。

僕が思いっきりサブスクの断捨離できた方法は以下の4ステップです。

サブスク見直しは、4ステップでOK!

洗い出す|家計簿アプリや通帳で契約中のサービスを一覧に

一覧化する|月額・ジャンル・利用頻度を見える化

必要か判断する|使ってない・重複・無料で代用できるものは即解約

これだけで、月2,000〜5,000円の固定費カットが即実現します。

サブスクはそんなに契約してないよって方も、洗い出すと忘れて契約したままのサービスが見つかります。

まずはサブスクの見直しから資産形成を始めましょう。

→ STEP1-1|サブスク見直しの完全ガイドはこちら

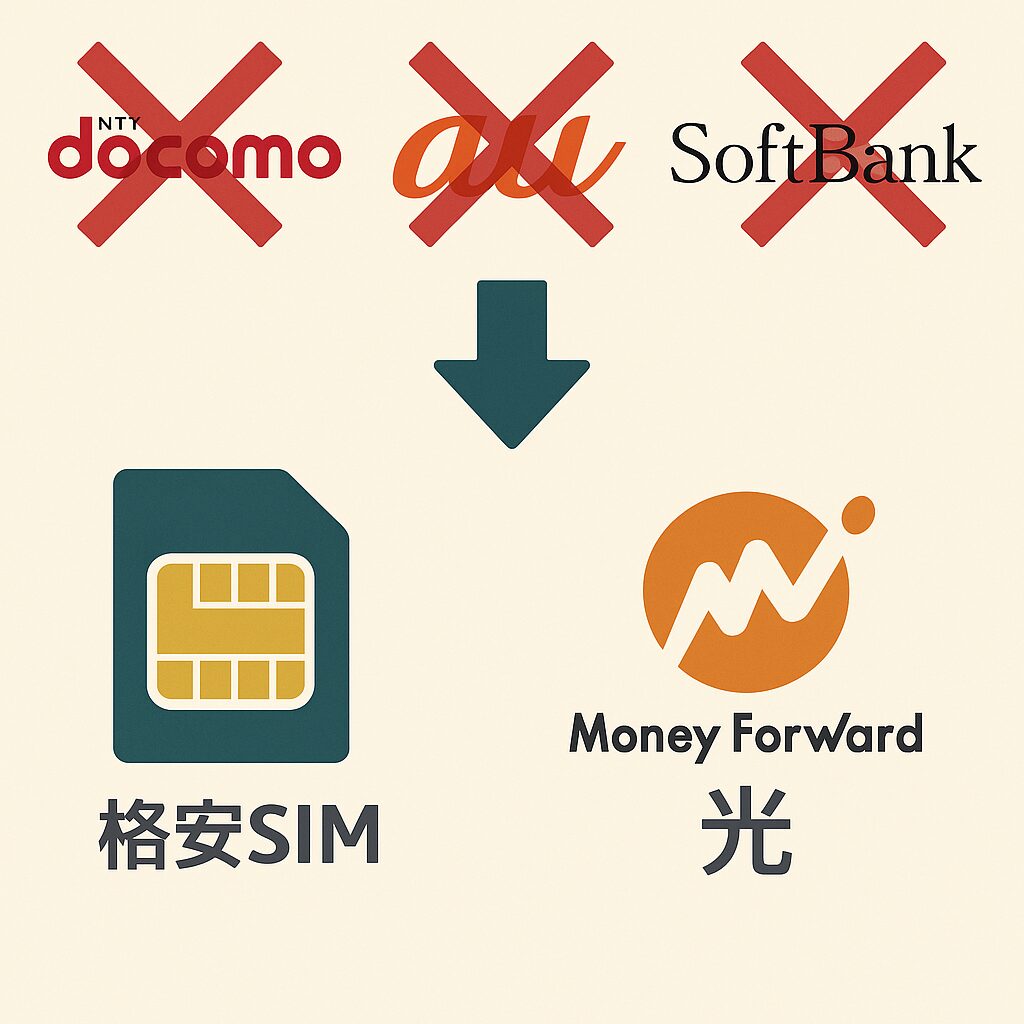

STEP1-2|通信費の見直しで月5,000~10,000円の削減

格安SIMに変えるだけで、月5,000円は当たり前に下がる!

大手キャリアを使い続けていませんか?

スマホ代・Wi-Fi代は、見直せば誰でも節約できる“確実ポイントです。

僕は、夫婦で通信費を見直したことで、月1万円以上の節約に成功しました。

通信費見直しのポイントはこの3つ!

スマホは格安SIMに切り替える

→ 日本通信SIM、楽天モバイル、ahamoがおすすめ

プランは「通話込み」で選ぶ

→ 自分の使い方に合ったデータ量と通話条件をチェック

Wi-Fiも乗り換えで通信環境そのまま・コスト削減

→ 僕はマネーフォワード光に乗り換えて、月400円カット&速度UP

格安SIMは昔よりずっと使いやすく、今は「使わない理由がないレベル」です。

格安SIMと言うと「乗り換えや手続きが面倒くさそう」、「通信速度が遅くて使えないのでは?」、と心配すると思いますが、実際は乗り換えも自宅でスマホ1つでできるし、通信速度も全く問題なく使えます。

なのに料金は大手キャリアの半分以下。

僕は日本通信SIMで、20GB、通話はトータル1時間まで無料のプランを使ってますが、料金は月額たったの1,400円。

お昼の回線が混雑する時間帯は多少の速度低下はありますが、YouTubeもふつうに見れるしストレスはありません。

なんでもっと早く変えなかったんだ、、、、と思うレベルです。日本通SIM最高!!

また生活スタイルによっては、スマホのネット回線だけですむ場合も。

スマホとネット回線はセットで考えると、より節約効果が高まります。

→ STEP1-2|通信費を必ず下げる見直し術はこちら

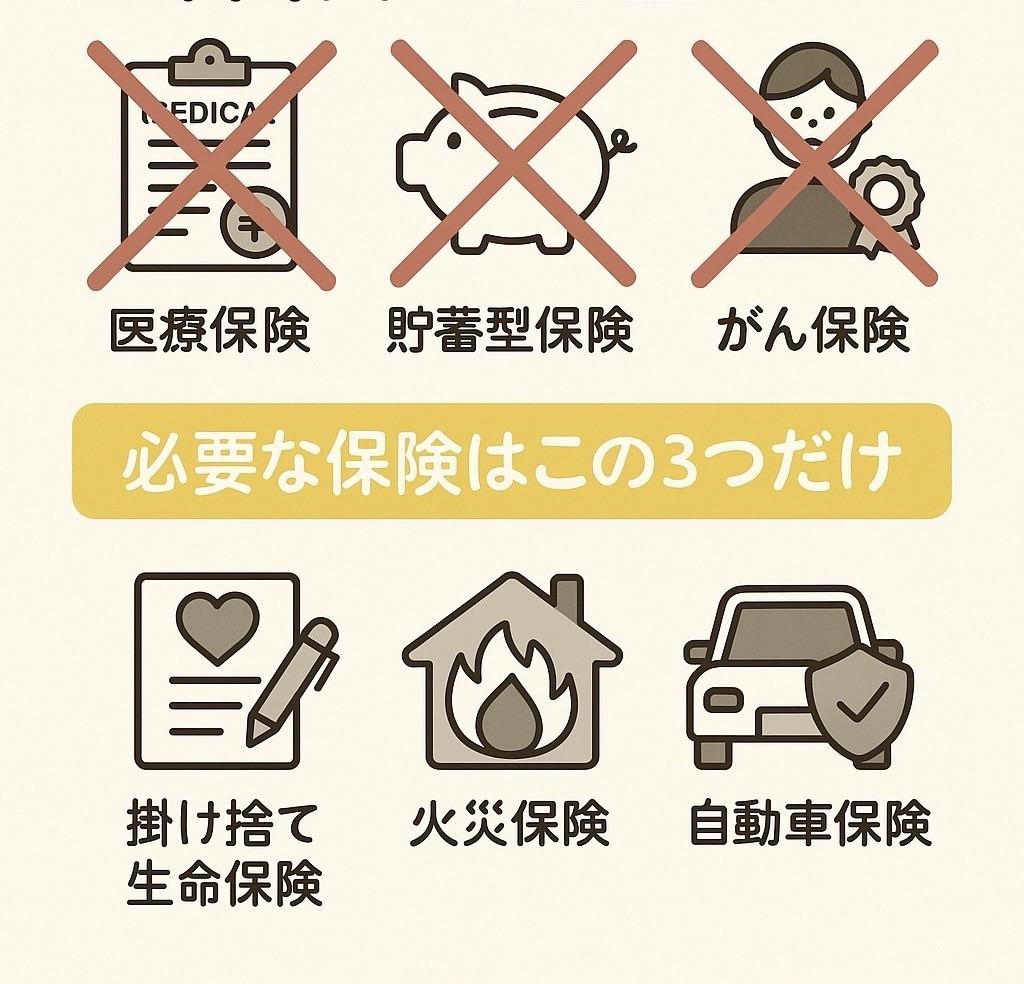

STEP1-3|保険の見直しで月数万円カット

毎月の支払い、ムダに守られすぎていませんか?

保険は「とりあえず入ってる」が一番危ない。

実は僕も、昔は(笑)医療保険・がん保険・貯蓄型保険など、月6.5万円も払ってました。

でも、見直した結果…

なんと月6.5万円まるごとカットできたんです。

〇ニー生命のFPに言われるがまま保険に入って超無駄してました(笑)

結論から言うと、必要な保険はたった3つだけです。

火災保険

自動車保険(ネット型で十分)

掛け捨ての死亡保険(必要な人のみ)

保険の基本は、「確率は低いけど起きてしまったときに、生活が破綻するような損害が大きいものに備える」です。

「本当にやめて大丈夫?」と不安な方へ

僕も最初は、保険を見直すのがすごく怖かったです。

でも勉強したら、「入りすぎ」だったことがわかりました。

入院しても、高額療養費制度で自己負担は月8万円以内

死亡保障も、会社の団体保険+遺族年金+貯金でカバー可能

保険料を払うより、その分を貯めておいた方が自由度が高い

「安心のために入ってるつもりが、お金の不安を増やす原因になってた」

そんな人、ほんとに多いです。

保険は「家計が破綻するような最悪の事態に備えるもの」。

まずは**“最小限”の保険だけ残して、浮いたお金を貯金と投資に回してみてください。**

→ STEP1-3|必要な保険と解約すべき保険の見極め方はこちら

STEP1-4|住居費の見直し

画像入れる

家はそのまま、支払いだけ軽くできる方法があります

住居費は、家計の中でもダントツで高い固定費。

でも「引っ越せないしムリ」と諦めてる人も多いんじゃないでしょうか?

実は、住む場所を変えなくても住居費は見直せるんです。

僕自身、住宅ローンや火災保険を見直すだけで支出を下げられました。

住居費見直しのポイントはこの3つ!

① 住宅ローンの借り換え

金利が高めなら、借り換えだけで何十万円の差になることも。

僕はモゲチェックでシミュレーションして、月1,000円×35年=約42万円の節約になりました。

→ 住宅ローンを見直して支払いを軽くする方法

② 火災保険の見直し

住宅ローンとセットで入った火災保険、見直すだけで数万円の差が出ることも。

補償の中身を整理して、比較サイトで安くて必要十分な保険に切り替えましょう。

→ 火災保険の選び方と見直しポイント

③ 賃貸なら家賃交渉 or 住み替え

賃貸の場合は、更新時や空室が多い時期に交渉のチャンスがあります。

周辺相場より高い場合は、「この家賃で住み続けたいけど…」と伝えるだけでも効果アリ。

→ 家賃を下げる交渉術と住み替えの判断基準

たとえ月1,000円の差でも、35年ローンなら40万円以上の差。

「変えられない」と思いがちな住居費こそ、仕組みで見直せば家計の大きな味方になります

STEP1-5|車の固定費を見直す

画像入れる

車は“超・金食い虫”。まずは「持たなくていいか?」から考えましょう。

車はめちゃくちゃ便利だけど、家計への負担はトップクラス。

持っているだけで、ガソリン代・保険・税金・メンテ費…と、年間数十万円が消えていきます。

大前提:車は「持たないのが一番お得」

• 移動手段はタクシーやカーシェアで代用できないか?

• 通勤や送迎も“時間帯限定”ならレンタカーで対応できるケースも

本当に必要なときに、必要な分だけ使う方が圧倒的に安いこともあります。

でも、どうしても必要なら“徹底的にコストを見直す”

僕自身、地方&子育て世帯なので車は2台持ち。

でもローンはなし。保険もネット型。維持費を最小限に抑えています。

見直しポイントはこの5つ!

| 項目 | 見直しの方向性 |

|---|---|

| 自動車保険 | ネット型に切り替えで保険料大幅カット |

| ローン | ローンがあるなら、最優先で完済! |

| 車検・整備 | ディーラー→民間整備に変えるだけで安くなる |

| ガソリン代 | 最安店舗+ポイント活用(楽天・出光系など) |

| 2台持ちの是非 | 本当に2台必要か?使用頻度とコスパを見直す |

車は“家計の重り”にも“命綱”にもなります。

必要だからこそ、持ち方とコストを最適化するのが超重要。

→ STEP1-5|車の固定費を減らす具体的な方法はこちら

STEP1-6|光熱費の見直し

画像入れる

電気・ガスは“乗り換えるだけ”で、月1,000円は勝手に浮く!

光熱費は、地味だけど確実に削れる固定費。

しかも、努力じゃなく“乗り換え”で済むのが最大のメリットです。

僕がやったことはこれだけ!

• 電力会社をエネチェンジで比較して乗り換え → 月1,000円カット

• 都市ガスは契約縛りで保留中 → タイミングを見て乗り換え予定

• プロパンガスも一括見積もりが可能! → 地域によっては月2,000円以上安くなる例も

光熱費見直しの3ステップ!

1. 電気・都市ガスはエネチェンジで比較

→ 郵便番号・現在の契約内容を入力するだけでOK!

2. プロパンガスは専用の一括見積もりサービスを活用

→ 料金差が大きいので、交渉だけでも効果あり!

3. 乗り換えはネットで完結・工事不要が基本

→ 停電・ガス停止の心配もありません

こまめに電気を消す前に、“契約先”を変えるだけで年間1〜2万円の節約が可能です!

→ STEP1-6|光熱費をラクに下げる乗り換え術はこちら

【STEP2】変動費をおさえるコツは「予算内でメリハリをつける」

画像入れる

ここの文章は考え中

まずは変動費の予算を決める

画像入れる

変動費は、「いくら使ってもいい」ものではありません。

あらかじめこのくらいまでという予算を決めておくことが、家計管理の第一歩です。

僕の家庭では、手取り32万円のうち…

• 住居費、保険、通信費などの固定費:約7.4万円

• 新NISA積立:10万円

• 水道光熱費、給食費、サブスクなど:合計約4.2万円

→ 合計21.6万円が“固定費+投資”

残った約10万円のうち、6万円前後を“日常の変動費”として使う枠にしています。

予算をどう振り分けるか?が家計のカギ

画像入れる

この予算6万円を「何に、いくら使うか?」をざっくり決めておくことで、

ムダ遣いや使いすぎを防げるようになります。

我が家のざっくり振り分け例はこちら

項目

金額

食費

30,000円

日用品

5,000円

お小遣い・趣味

10,000円

外食・交際費

10,000円

予備費

5,000円

※円グラフ挿入:我が家の変動費内訳

このようにあらかじめ「割り振り」をしておくと、

「今月あといくら使えるか?」が感覚的にわかるようになり、

毎月のやりくりがグッとラクになります。

消費と浪費に分けて、メリハリをつける

画像入れる

この予算をさらに上手に使うには、

「消費」と「浪費」を分ける考え方がめちゃくちゃ大事。

• 消費=生活に必要な支出(例:自炊、主食、野菜など)

• 浪費=なくても困らないけど、満足を得られる支出(例:外食、お菓子、カフェなど)

図解挿入:消費と浪費の違い by はやパパブログ

たとえば僕の家庭では、

「普段の食事=できるだけ自炊で安く済ませて」

→ 「浮いた分を外食やお菓子などの“浪費”に回す」

という風に、“消費を抑えて、浪費を楽しむ”戦略でやりくりしています。

【まとめ】

• 変動費は“使う前”に予算を決めておく

• その中で振り分けを決め、消費と浪費にメリハリをつける

• 我慢ばかりの節約ではなく、「自由に使えるお金をつくる設計」がコツ!

変動費の具体的な節約術(リンク集)

ここからは、我が家でも実践している具体的な節約テクニックを、ジャンルごとにまとめています。

詳しい方法はそれぞれの記事で深掘りしているので、気になるところからチェックしてみてください!

• 【食費の節約術】

→「栄養はしっかり、でもお金はかけない。食費を抑える我が家の工夫」

※リンク:「〇〇記事(スラッグ:shokuhi-setuyaku)」へ

• 【交際費の節約術】

→「人付き合いを大切にしながらも、お金を残す方法とは?」

※リンク:「〇〇記事」

• 【娯楽費の節約術】

→「遊びはゼロにしない。でも満足度は最大に。」

※リンク:「〇〇記事」

• 【衣服・美容費の節約術】

→「清潔感はキープ。でもお金はかけすぎない!」

※リンク:「〇〇記事」

• 【お小遣い・嗜好品の節約術】

→「ムダに気づくとお金が残る。無理なく減らすコツ」

※リンク:「〇〇記事

【STEP3】黒字家計を続けるためにやるべき2つのこと

※煮詰めなおせ

• 【H3】① 家計簿アプリで「毎月の収支」を見える化する

→ ※リンク:「マネーフォワードME活用術」記事へ(slug: kakeibo-app)

• 【H3】② 特別費の積立で“黒字崩壊”を防ぐ

→ ※リンク:「特別費の積立方法と管理術」記事へ(slug: tokubetsuhi)

【補足】

※この仕組みを整えると、次に進む「新NISAでの積立投資」が“確実に続けられる状態”になる。

→ だからこそ、ここが資産形成の「土台」です!

【STEP3.5】投資の前に「生活防衛資金」と「借金整理」を済ませよう

生活防衛資金=半年分の生活費を現金でキープしよう

投資は“余裕資金”ではじめるのが鉄則。

万が一のときに備えた「生活防衛資金」があることで、安心して資産運用に取り組めるようになります。

■ 生活防衛資金を持つメリット

失業・病気・災害など予期せぬ収入減にも対応できる

インフレや景気悪化などの経済ショック時でも家計を守れる

生活水準を維持しながら、冷静に次の行動(転職など)へ移れる

精神的に安心でき、ストレスや不安が大きく減る

クレカ・リボ・カードローンへの頼りすぎを防げる

教育費や老後資金などの“使いたくない貯金”を守れる

保険給付が遅れたときも、つなぎ資金として機能する

リスク管理とライフプラン設計の“基礎体力”になる

■ どれくらい用意すればいい?

目安は**「生活費の3〜6ヶ月分」**。

はやてぃー家では、月の生活費が約25万円 → 150万円を普通預金で確保しています。

このお金は「増やす」ものじゃなく「守る」ためのもの。

だから投資ではなく、普通預金や定期預金など“すぐ使える形”で置いておくのが鉄則です!

住宅ローン以外の借金があるなら、返済が最優先

借金があるまま投資をするのは、「穴のあいたバケツに水を注ぐようなもの」。

特に高金利のローンは“リターンより痛手”になります。

■ 先に借金を返すべき理由

金利負担を減らして返済総額を最小限にできる

毎月の返済がなくなることで固定費が減り、家計に余裕が生まれる

複数ローンがある場合は、手間もストレスも軽減

投資の平均リターン(年3〜7%)よりも、ローンの金利(10〜18%)の方が高いケースがほとんど

返済遅延や延滞が信用情報に傷をつける前に、計画的に完済を

借金がなければ、突発的な出費や収入減にも柔軟に対応できる

特にリボ払いや消費者金融など、**高金利ローンは“即解決案件”**です。

借金を抱えたまま投資をするのは、実質的にはマイナスを育てているのと同じです。

【まとめ】“守り”を整えて、次は“未来を変えるステップ”へ!

資産運用は「攻め」のフェーズ。

でも、その前に「守り」を固めるのが成功の近道です。

黒字家計をつくったあなたは、あともう一歩。

生活防衛資金と借金整理ができれば──

いよいよ「未来の安心」をつくる投資へ進む準備が整います。

次のSTEP4では、新NISAを使った資産形成のステップを詳しく解説していきます!

安心して、読み進めてくださいね。

【STEP4】新NISAで資産運用をスタートしよう!

やることは“月5万円を積み立てる”だけ。それだけでお金の不安は消えていく

将来のお金の不安。

老後2,000万円問題、年金の心配、物価の上昇──

僕たちの不安は尽きません。

でも、これから紹介する「新NISA」を使えば、すべて変わります。

月5万円を、新NISAでただ“積み立てる”だけ。

このシンプルな行動を、20年間続けるだけで、

あなたの資産は約2,600万円に増える可能性があります(年利7%想定)。

しかも、これまでと違って──

・利益に税金がかからない(非課税)

・途中でやめてもOK(使い勝手◎)

・誰でも始められる(知識ゼロでもOK)

そんな制度が「新NISA」です。

特別な才能も、知識も、センスもいらない。

「同じことを、同じようにやる」だけで、お金の不安が消えていく未来をつくれます。

でも、こんな不安ありませんか?

• 投資で損しないか不安…

• どの商品を選べばいいのかわからない…

• 金融機関はどこがいいのか迷う…

大丈夫です。

この記事を読めば、初心者でも迷わず「新NISAで資産形成を始める方法」がわかります。

順番に解説していくので、安心して読み進めてくださいね!

3ステップでできる!新NISAの始め方

「新NISAって、なんか難しそう…」

そう感じている方も多いかもしれませんが、やることはとてもシンプル。

この3ステップをこなすだけで、将来の資産形成が自動で動き出します。

新NISAの始め方3ステップはこれだけ

1. 楽天証券 or SBI証券で新NISA口座を開設する

2. S&P500 or オルカンの投資信託を選ぶ

3. 毎月5万円を積み立てる設定をして、あとは“放置”する

新NISA口座の開設方法|証券口座だけじゃ始まらないので注意!

意外と見落としがちなんですが、

証券口座を作っただけでは、新NISAは始められません。

資産運用を始めるには、**「証券口座」+「NISA口座」**の両方が必要です。

⸻

■NISA口座ってなに?

NISA口座とは、「投資して得た利益が非課税になる専用の口座」のこと。

通常の口座で買うと利益に約20%の税金がかかりますが、

NISA口座で買えば税金ゼロ。これが最大のメリットです。

⸻

■開設の流れはとっても簡単!

証券口座を開設したときに「NISAも申し込む」にチェックを入れていればOKですが、

もしまだ申し込んでいない場合は、以下の流れで進めましょう。

⸻

【新NISA口座の開設ステップ】

1. 証券口座にログイン(楽天 or SBI)

2. メニューから「NISA口座の申込・確認」へ

3. 必要書類(マイナンバーカードなど)をアップロード

4. 数日〜1週間ほどで開設完了通知が届く

⸻

※まだNISA口座を開設していない方はこちらからどうぞ:

→ [楽天証券のNISA申込み方法](内部リンク)

→ [SBI証券のNISA申込み方法](内部リンク)

⸻

NISA口座の開設が完了していれば、

このあとはいよいよ「何を買うか?」→「どう積み立てるか?」の実践フェーズです

投資先はS&P500かオルカンでOK|この2択以外ない!

新NISAで最初にぶつかる悩みが「結局、何を買えばいいの?」ということ。

でも安心してください。

投資信託なら、選ぶべきはこの2つだけです。

商品名

特徴

向いてる人

eMAXIS Slim S&P500

米国の代表500社に集中投資。成長性が高い

米国の成長を信じたい人

eMAXIS Slim オルカン

世界中に分散投資。安定感が強い

なるべくリスクを抑えたい人

この2つは、いわばインデックス投資の王道コンビ。

どちらも信託報酬(手数料)が安く、長期で積み立てるには最適なファンドです。

• S&P500: アメリカの巨大企業に集中投資。過去20年の成長率は圧巻。

• オルカン(全世界株式): 世界中の先進国・新興国に広く分散。リスクを均等に抑えたい人向け。

じゃあ、どっちを選べばいいの?

• 成長重視・攻めたい人 → S&P500

• 安定志向・迷いたくない人 → オルカン

ちなみに僕はS&P500派ですが、どちらを選んでも資産形成にはしっかり貢献してくれます。

最悪なのは、「迷って動けないこと」。

どちらか1つを選んで、積み立てを始めれば、もう8割成功です。

※より詳しく比較したい方はこちら

→ [S&P500とオルカンを比較した記事](内部リンク)

このあと、実際の「積立設定のやり方」を解説していきます!

次に進めば、あなたの資産形成が“自動で続く仕組み”に変わりますよ!

積立設定のやり方|これで“ほったらかし投資”が完成

投資先が決まったら、いよいよ積立設定です。

ここをクリアすれば、毎月自動でお金が投資にまわる状態が完成=完全放置でOKな仕組みができあがります。

積立金額の目安は「月5万円」

STEP1〜3で固定費と変動費を見直した人なら、

浮いたお金をそのまま積立に回すことで無理なく資産形成ができます。

• 目標:月5万円の積立(年間60万円)

• 20年間積み立てれば、年利7%で約2,600万円に到達する可能性も!

「でも、5万円はキツい…」

→ 大丈夫。1万円でも、3,000円でもOKです。

とにかく始めて、コツコツ続けることが何よりも大切です。

積立設定の流れ(楽天証券・SBI証券共通)

1. 証券口座にログイン(楽天証券 or SBI証券)

2. 「投資信託」メニューから商品を検索

→「S&P500」「オルカン」で検索すれば出てきます

3. 該当商品のページにアクセス

4. 「積立する」「定期買付」などのボタンをクリック

5. 以下の項目を入力:

- 積立金額(月額)

- 積立日(毎月○日)

- 支払い方法(クレジットカード or 銀行引き落とし)

6. 「新NISA枠で積立する」にチェックを入れる(これ重要!)

7. 内容を確認して、申し込み完了!

これで設定は完了です。

あとは、自動的に毎月コツコツ買い続けてくれる状態になります。

「気づいたら資産が増えていた」

そんな未来をつくる第一歩が、この設定です。

次は「積立したお金って下がったらどうなるの?」「リスクが怖い…」という方に向けて、

**“長期投資ならではの安心感”**についてお話ししていきます!

投資リスクと注意点|15年以上先のお金で運用しよう

「投資って怖い…」「下がったらどうしよう…」

そう感じるのは、むしろ普通です。僕もそうでした。

でも、安心してください。

“正しい前提で、正しい方法”で投資すれば、リスクは驚くほど小さくなります。

◆リスクがあるのは「短期」で見たときだけ

株価は日々上下します。

だから1年単位で見ると「損した…」と感じることもあるかもしれません。

でも、15年・20年といった長期で見ると、株価はほぼ確実に右肩上がりです。

過去の実績では、20年以上の長期でマイナスになった例はほとんどありません。

◆“今すぐ使うお金”ではなく、“15年以上先のお金”で運用しよう

だからこそ、新NISAは**「老後」「教育費」「住宅の頭金」など、すぐには使わない未来のお金**で始めるのが鉄則。

短期で使う予定のお金は、投資せずに手元に残しておきましょう。

お金に「役割分担」をさせることで、リスクと安心のバランスが取れます。

◆コツコツ積立・分散投資が最強のリスク対策

• 毎月同じ金額を買うことで、価格のブレをならせる(=ドルコスト平均法)

• 投資信託を使えば、100〜数千社に分散投資できる

• 長期・分散・積立が揃えば、プロより安定した投資結果もめざせる

◆大事なのは“見ないこと、触らないこと”

投資を始めたあとに、毎日の株価を見て一喜一憂するのはNG。

一番の成功パターンは、「設定して放置」すること。

「気づいたら資産が育っていた」

そんな未来を作るには、“何もしない力”がいちばん大事です。

新NISAに関するよくある質問と補足まとめ|迷いをゼロにする知識

新NISAは素晴らしい制度ですが、始める前にいろんな不安や疑問が出てくるのも当然です。

ここでは、読者からよく聞かれる質問をテーマ別にまとめて解説していきます。

※「そもそも新NISAって何?」という方は、先にこちらをどうぞ:

→ [新NISAとは?制度の仕組みを1からわかりやすく解説]

新NISAってどんな制度?|仕組み・非課税枠・投資枠の基本

Q. 新NISAって何?旧NISAと何が違うの?

新NISAは、2024年からスタートした非課税の投資制度です。

以前のつみたてNISA・一般NISAよりも投資できる金額が大きくなり、制度も恒久化されました。

Q. 非課税枠ってどれくらいあるの?

• 年間投資枠:最大360万円

→ つみたて投資枠:120万円/年

→ 成長投資枠:240万円/年

• 生涯非課税枠:最大1,800万円

→ うち成長投資枠は1,200万円まで

Q. 非課税期間はいつまで?

旧NISAは非課税期間が決まっていましたが、

新NISAは「非課税期間が無期限」になっています。

そのため、長く持ち続けることで“じわじわ資産を育てる”スタイルにぴったりです。

Q. つみたて枠と成長投資枠ってどう違うの?

枠

内容

商品の例

つみたて投資枠

コツコツ積み立て専用

インデックス投資信託など

成長投資枠

自由に買える一般投資枠

投資信託、ETF、株式など

→ つみたて枠は“長期コツコツ用”、成長投資枠は“やや自由度が高い枠”と覚えればOK!

この制度の全体像や数字だけでも、「使わなきゃ損」と思えるはずです。

※より詳しく知りたい方はこちら → [新NISAとは?制度の仕組みを完全ガイド]

どんな人が始められる?|向き・不向き・初心者でも大丈夫?

Q. 投資初心者でも本当に大丈夫?

大丈夫です。

むしろ新NISAは「これから資産形成を始めたい初心者向け」に作られた制度です。

• 買える商品があらかじめ絞られている(=ぼったくり商品を避けやすい)

• つみたて投資枠は“コツコツ積立”に特化していて失敗しづらい

• 利益が出ても非課税=節税にもなる

Q. 新NISAに向いているのはどんな人?

• 将来のためにお金を育てたい人

• 毎月数万円の積立ができる人

• すぐに使う予定のないお金を運用したい人

• 銀行預金では不安な人

• 老後資金・教育資金をゆっくり育てたい人

Q. 不向きな人は?

• 数年以内に使うお金しか持っていない人

• 値動きがあると不安で眠れなくなる人

• 元本保証じゃないと絶対イヤな人

• 生活防衛資金(最低3〜6ヶ月分の生活費)がない人

※そういう方は、まずは貯金を優先して「心の余裕」をつくってから始めるのがおすすめです。

Q. 少額でもできるの?

もちろんできます!

つみたて投資枠は月100円〜OK。

月1,000円でも毎月自動で積み立てることで、

「投資する習慣」が身につきます。

最初は金額よりも“始めること”が大事。

小さく始めて、慣れてきたら金額を増やしていけばOKです。

どこで・どうやって始める?|金融機関・口座・商品選びの疑問

Q. どこの証券会社で始めるのがいいの?

初心者におすすめなのはこの2つだけ!

証券会社

向いている人

楽天証券

楽天経済圏を使っている/楽天ポイントで投資したい人

SBI証券

より細かく商品を選びたい/住信SBIネット銀行と連携したい人

どちらを選んでもOK。

それぞれの特徴を比較した記事も用意しています:

→ [楽天証券 vs SBI証券 比較ガイド]

Q. 証券口座の開設って難しい?

スマホで10分ほどで完了します。

必要なのは、マイナンバーカードと本人確認書類だけ。

この記事のSTEP4でも紹介したとおり、

口座→NISA申し込み→積立設定の3ステップだけでOKです。

Q. どんな商品を選べばいいの?

基本は「S&P500」か「オルカン(全世界株式)」の2択でOK。

どちらも低コスト・高評価のインデックス投資信託で、初心者にも安心です。

それぞれの特徴や、向いている人のタイプはこちらで詳しく解説しています:

→ [S&P500 vs オルカン徹底比較]

Q. 分散投資って必要?

上記2つの投資信託は、すでに100〜数千社に分散投資されているため、

初心者が複数商品を持たなくてもリスクはしっかり分散されています。

「いろいろあって決められない…」という人ほど、

S&P500かオルカンを1本選んで積み立てるのがおすすめです!

運用中の不安と注意点|売却・暴落時・失敗のリスク

Q. 途中で売ったらどうなる?再利用はできる?

新NISAでは、途中で売却しても非課税です。

ただし、**売った分の非課税枠は“復活しない”**ので注意。

たとえば…

• 年間120万円の枠を使って購入

• 翌年に売却しても、その分の枠は戻ってこない

→ だからこそ、「今すぐ使うお金ではなく、15年以上使わないお金」で運用するのが基本!

Q. 株価が下がったらどうしよう?損したくない…

不安になるのは当然。でも大事なのは“時間”です。

• 長期で見れば株価は回復してきた(リーマンショック、コロナ暴落など)

• 毎月コツコツ買い続ければ、安い時に多く買える=むしろチャンス

• 大切なのは、「売らずに持ち続けること」

Q. 元本割れってあるの?

もちろん、短期的にはあります。

でも新NISAは**「20年、30年先のための制度」**。

• 使う時期を「老後」「子どもの大学費用」などに設定していれば、

十分に回復のチャンスがある

• リスクはゼロではないけど、「時間を味方にすれば限りなく小さくなる」

Q. 新NISAって本当にお得?なんか罠じゃないの?

そう感じるのも自然です。

でも結論から言えば、“罠”ではなく“チート制度”です。

• 利益に税金がかからない(通常は20%)

• 制度は恒久化(=終わらない)

• 少額からOK、買える商品も限定されていて安心

注意点は「枠が復活しないこと」と「短期売買には向かないこと」。

でも、それを理解して長期で使えば、これほど心強い制度はありません。

税金・確定申告はどうなる?|新NISAの税制メリット

Q. 新NISAで利益が出たら税金はかかるの?

かかりません!

新NISAの最大の魅力はここ。

• 通常の投資なら、利益の約20%が税金で引かれる(例:10万円の利益 → 税金約2万円)

• 新NISAなら、この税金がゼロになる

→ 利益がそのまま手元に残る=複利の効果が最大化される!

Q. 確定申告は必要?

いいえ、基本的に不要です。

• 新NISA口座で取引している限り、確定申告は不要

• 複数の証券会社に口座を持っていても、新NISAで運用している分は申告の対象外

※ただし、NISA以外の口座(特定口座など)での取引がある場合は、必要になるケースもあります。

Q. 税金がかかるのはどんなとき?

通常の投資では、以下の利益に税金がかかりますが…

• 株の売買益

• 投資信託の値上がり益

• 配当金/分配金 など

→ 新NISAで買った商品なら、これらもすべて非課税です。

※NISAで買っていない商品や、旧制度からの移行で扱いが変わることもあるため、

詳しくは証券会社のサポートや税理士に確認するのも安心です。

番外編|「早くラクになりたい」あなたに。収入を増やして“今”を変える3つの方法

将来の安心はつくれた。次は“今のゆとり”を手に入れよう

インデックス投資で将来の不安は減った。

これから20年かけて資産は育っていく。

でも──「今」の生活は、まだそんなに変わってない。

毎月カツカツの家計。

子どもの学費、ちょっとした外食、旅行、趣味。

「お金の心配は減ったけど、“今”をもっと楽しみたい」

そう思い始める人は、実はすごく多いです。

僕自身もそうでした。

NISAを満額積み立ててるけど、毎月のキャッシュフローは特に増えない。

資産は増えていってるけど、自由に使えるお金は増えない。

「将来は明るい。でも、今がちょっとつまらない」

そんな違和感を解消するために僕がたどり着いた答えは──

「収入を増やすこと」でした。

将来を守るのがインデックス投資なら、

今を変えるのは“入金力”と“毎月のキャッシュフロー”です。

次の章では、「今を変えるための収入アップの選択肢」を紹介します。

がむしゃらに頑張る必要はありません。

あなたの生活や性格に合った、現実的な3つの選択肢です。

今を変える3つの選択肢|収入アップの方法

未来の資産形成は、新NISAでしっかり動き出した。

じゃあ、“今”の生活をラクにするにはどうすればいいのか?

答えはシンプルです。

「収入を増やすこと」──それが、今を変える最短ルートです。

ここでは僕自身も実践している、現実的な収入アップの方法を3つ紹介します。

【1】即効性があるのは「転職」|年収を一気に引き上げるチャンス

• もし今の会社の年収が頭打ちなら、転職は一番手っ取り早い方法です。

• 同じスキルでも、会社が変われば年収が100万〜200万円上がることもあります。

僕の周りでも、「環境だけ変えて年収+50万円〜100万円」みたいな例は本当に多いです。

向いている人:

• 今の会社でこれ以上の昇給が見込めない

• もっと働きに見合った収入がほしい

• 家族のためにも時間と年収のバランスを改善したい

【2】時間はかかるけど“青天井”なのが「副業」|コツコツ育てて収入の柱をつくる

• 副業の魅力は、育てれば育てるほど大きくなる“資産性”があること。

• 僕自身はブログを副業にしていて、月数万円の収益が生まれています。

• 最初は1円でも収益が出たときは本当にうれしかったです。

向いている人:

• コツコツ継続できる

• 空いた時間で少しでもお金を生み出したい

• ゆくゆくは副業を収入の柱にしたい

【3】配当金で“将来のゆとり”を育てる「高配当株投資」

• 高配当株は、持っているだけで年に数回、現金が入ってくる仕組み

• ただし、配当で毎月1万円をもらうには数百万円〜1,000万円の投資が必要

• すぐに生活が変わるものではなく、「将来のキャッシュフローをじわじわ増やす」ための投資です

僕は副業で得たお金を、高配当株に少しずつ回しています。

配当金が届いた日は、何度経験しても嬉しいです。

注意点:

• タイミング投資の要素もあるため、買う時期は見極めが必要

• 新NISAの枠が生涯埋めきれない場合は、インデックス投資を優先したほうが合理的です

【どれか1つだけじゃなく、組み合わせるのが最強】

僕のおすすめの順番はこうです:

1. まずは「転職」で年収を底上げ

2. その収入を使って「副業」を育てて“攻めの柱”をつくる

3. 余剰資金が出てきたら「高配当株」で将来のキャッシュフローも育てる

どれもすぐに結果が出るわけじゃないけど、

確実に「今」が変わっていきます。

次は、あなたが取り組むならどれが向いているか?

一緒に見ていきましょう!

僕が実践していること|副業×高配当株で「今」と「未来」のバランスを取る

僕自身も、将来のために新NISAでインデックス投資をコツコツ続けながら、

「今を変えるため」の行動も続けています。

その方法が──

副業 × 高配当株投資の組み合わせです。

● 副業:ブログで月数万円の収益

• 副業としてブログを続けていて、

今では月3,000円〜5,000円の安定収益が入ってきています。

• 過去には最高で月6万円を達成したこともあります。

• この収益があるだけで、毎月の家計に「少しの余裕」が生まれるんです。

● 高配当株投資:将来の現金収入を育てる

• 副業収益の一部は、高配当株に回しています。

• まだ少額ですが、年に数回もらえる配当金通知のハガキや入金履歴が、未来への安心をくれます。

今すぐ大きな収入にならなくても、

**「じわじわ効いてくる安心感」**って本当に大きいです。

● 組み合わせることで、今と未来を両立できる

• 副業で“今”のゆとりを、

• 高配当株で“将来”のキャッシュフローを、

少しずつ育てています。

資産形成って、未来のためにガマンするだけじゃない。

少しの工夫と行動で、今も楽しみながら安心を増やすことができるって伝えたいです

まずは何から始める?|行動しやすい一歩を選ぼう

ここまで読んで、「やってみたいかも…」と思えたなら、それが一番の第一歩。

でも、いきなり全部やろうとするとしんどくなるから、自分に合った行動から1つ選ぶだけでOKです。

【タイプ別|こんな人にはこれがおすすめ】

あなたの今の状況

おすすめの行動

年収をすぐに上げたい

転職活動を始めてみる

空いた時間で収入を増やしたい

副業(ブログやSNS)を始める

少しずつ将来の配当を増やしたい

高配当株を少額から買ってみる

はじめの一歩を小さくするのがコツ!

• 転職なら、まずは転職サイトに登録して市場価値を知るだけ

• 副業なら、ブログやSNSを開設するだけ

• 高配当株なら、少額(1万円)で買える銘柄をチェックするだけ

→ 「動くこと」より「動けるようにする準備」を始める感覚でOK!

それぞれのスタートガイドはこちら!

・[転職で収入アップするための3ステップ]

・[副業ブログで月3万円を目指す始め方]

・[高配当株投資の始め方|初心者向け完全ガイド]

将来はNISAで安心。

今は少しの行動で、自由とゆとりを手に入れることができる。

はやパパブログでは、そんな「今と未来を変える方法」をこれからも発信していきます。